Durante a última década, em sua aspiração por se consolidar como um ator hegemônico em distintas regiões do Sul Global — da África e Ásia-Pacífico à América Latina —, a China buscou ganhar as mentes e corações da opinião pública mediante grandes investimentos em infraestrutura no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, acompanhados por uma retórica projetada para contrastar com as dívidas históricas das potências ocidentais.

A partir daí, a República Popular da China (RPC) têm promovido conceitos como “relações horizontais”, “cooperação Sul-Sul” e, sobretudo, “não-interferência” nos assuntos internos de outros países como princípios orientadores de sua política externa, em aberta oposição à imagem do intervencionismo estadunidense marcada por décadas de operações militares e agendas de segurança nacional na América Latina.

O retorno de Donald Trump à Casa Branca reforçou essa narrativa. Os embates unilaterais do 47º presidente contra seus próprios aliados — a imposição de tarifas, a retirada da cooperação internacional e o distanciamento de organizações multilaterais — facilitaram apresentar Pequim como uma potência responsável, aberta ao diálogo, ao consenso e à cooperação entre iguais. Não é coincidência que, nesse período, a China promoveu acordos comerciais com a Coreia do Sul e o Japão — dois de seus concorrentes regionais mais diretos —, defendeu mecanismos de arbitragem internacional como a OIMed e avançou rapidamente em áreas onde a retirada da USAID deixou um vazio visível.

No entanto, eventos recentes revelam um padrão difícil de conciliar com essa imagem. Por trás do discurso de neutralidade e respeito mútuo que a RPC projeta no Sul Global, persiste uma prática política que contradiz seus próprios princípios declarados. Sempre que um governo, legislador ou candidato questiona a questão de Taiwan — um ponto especialmente sensível para o Partido Comunista — Pequim abandona a prudência diplomática para exercer pressão direta, emitir alertas públicos ou interferir abertamente em debates internos. Do Pacífico ao Caribe, esses episódios confirmam que a China está longe de ser a potência responsável que afirma ser.

Não interferência sob escrutínio

Três episódios recentes ilustram bem essa contradição. Em 7 de novembro de 2025, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que o Japão teria “responsabilidade histórica” por qualquer agressão chinesa contra Taiwan. A reação de Pequim foi imediata e, em boa medida, ilustrativa de sua diplomacia de lobo guerreiro. Entre os comentários difundidos pela imprensa japonesa, um diplomata chinês chegou a insinuar que Takaichi “merecia perder a cabeça” por suas declarações, uma frase que — além do tom — revela o quanto a retórica chinesa se tornou abertamente confrontativa quando a questão de Taiwan está em jogo.

O episódio não se limitou ao âmbito verbal. Pequim acompanhou essas declarações com ameaças de restringir o fornecimento de terras raras e com advertências de viagem dirigidas a seus próprios cidadãos para desencorajar o turismo no Japão. Em conjunto, essas ações se encaixam em um padrão familiar: respostas desproporcionais destinadas a punir qualquer posição pública que contradiga a narrativa oficial sobre Taiwan.

Precedentes ajudam a entender essa resposta. Em 2010, após um incidente nas Ilhas Senkaku, a China deteve, de fato, a exportação de minerais estratégicos para o Japão. Em 2011, a Noruega enfrentou restrições tácitas ao seu salmão depois que o Comitê Nobel concedeu o prêmio a Liu Xiaobo, um ativista chinês de direitos humanos.

Em 2021, a Lituânia foi objeto a uma campanha de coerção econômica após permitir a abertura de um escritório de representação de Taiwan em Vilnius. E em 2024, a Guatemala sofreu um embargo não declarado ao cardamomo — uma de suas principais exportações — depois que o governo reafirmou suas relações diplomáticas com Taipei. A coerção econômica é, portanto, um instrumento comum na política externa chinesa.

Os outros dois episódios na América Central apontam na mesma direção. Recentemente, em Honduras, a embaixada chinesa exigiu que um candidato à presidência se retratasse de suas declarações favoráveis a Taiwan e lembrou às “forças políticas” que se trata de um assunto de “alta sensibilidade”. O alerta omite algo fundamental: embora o reconhecimento do princípio de “uma só China” seja uma condição para estabelecer relações diplomáticas, esse compromisso se limita a intercâmbios oficiais entre chancelarias.

Não impede que partidos, legisladores ou candidatos expressem opiniões políticas ou mantenham contatos não governamentais. Na verdade, Pequim utiliza esses mesmos espaços — interparlamentares e partidários — para projetar sua influência em países que ainda reconhecem Taipei. Pretender controlá-los revela a flexibilidade interesseira de sua doutrina de não intervenção.

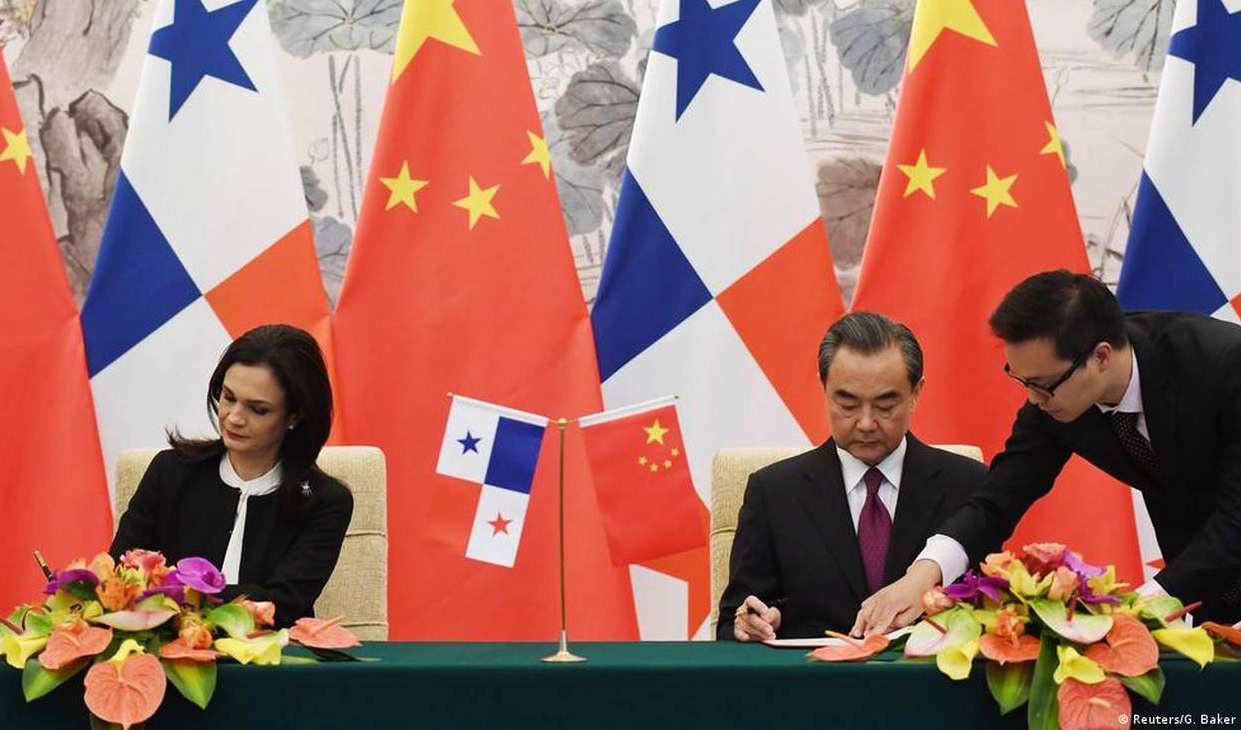

Algo similar ocorre no Panamá. Enquanto uma delegação de legisladores panamenhos visita Taipei, a embaixada chinesa emitiu um alerta incomumente severo, sugerindo que essa viagem poderia “prejudicar a confiança mútua” e “afetar os interesses fundamentais” da República Popular da China.

A chancelaria do Panamá respondeu recordando que os parlamentares agem com autonomia constitucional e que suas viagens não constituem política externa oficial. Para Pequim, no entanto, qualquer gesto – inclusive informal – que legitime Taiwan é tratado como uma provocação.

Do Pacífico ao Caribe, esses casos demonstram a distância entre a retórica de não interferência da China e seu comportamento real. Quando governos, parlamentos ou atores políticos se pronunciam sobre Taiwan, Pequim abandona a neutralidade e recorre a pressões econômicas, advertências diplomáticas e tentativas explícitas de disciplina. A não interferência funciona como narrativa; a intervenção, como prática.

Taiwan como pano de fundo

Como aponta o professor Miles Yu, a reação desproporcional de Pequim diante qualquer gesto internacional em relação a Taiwan se baseia em uma arquitetura jurídica e histórica frágil. A China frequentemente invoca a Resolução 2758 da ONU como prova de sua soberania sobre a ilha, quando, na verdade, o texto simplesmente reconhece o governo da República Popular como “o único representante legítimo da China” nas Nações Unidas.

Não faz menção a Taiwan, não exige unificação e não autoriza reivindicações territoriais. A interpretação chinesa é — como argumenta Yu — uma construção política posterior, mais útil como ferramenta de pressão do que como argumento jurídico.

A isso se soma uma realidade histórica inegável: o Partido Comunista nunca governou Taiwan. Desde 1949, a ilha desenvolveu sua própria ordem institucional própria, democrática e funcional, completamente separada do continente. Nesse sentido, a ironia disseminada de Taiwan ao se referir à RPC como Weste Taiwan funciona menos como zombaria e mais como um lembrete incômodo de que a continuidade histórica não sustenta a reivindicação de soberania de Pequim; pelo contrário, a questiona.

Finalmente, há um temor político ainda mais profundo. Taiwan demonstra — para a Ásia e para o mundo — que pode existir uma sociedade chinesa democrática, aberta e próspera, sem um partido único ou uma burocracia autoritária protegida pelo desenvolvimento. Este exemplo, mais do que qualquer declaração diplomática, é o que Pequim se empenha a suprimir.

Tradução automática revisada por Isabel Lima