A veces el juego electoral alcanza su punto álgido cuando la cuestión a dilucidar se simplifica. Frente al panorama en el que se confronten opciones múltiples, cada una cargada con determinado nivel de complejidad, el cuadro que opone únicamente dos posibilidades es más eficiente. Si a ello se añaden altas dosis de emotividad el resultado puede ser aún mejor.

En la oferta de procesos electorales, aquel que se sitúa en el nivel de la consulta donde solo cabe la opción del sí o del no se adscribe a este escenario. También acontece cuando se trata de decidir en términos unipersonales. Si, además, la lógica que se impone es la de la mayoría absoluta que obliga normalmente a la confrontación final entre dos contendientes el asunto es todavía más obvio. En sendas situaciones, las posiciones ofertadas confrontadas aúnan una pluralidad de circunstancias -rasgos personales, programas políticos, elaboración certera de relatos convincentes, contexto socioeconómico, …- que dibujan la oferta sobre la que el electorado tendrá que construir su escueta decisión. Tampoco deben obviarse los propios constituyentes de la demanda, sus legados y su entorno.

Los países de América Latina, desde su independencia han visto como la valoración del papel de Estados Unidos ha sido un factor fundamental en la constitución de la identidad política de sus sociedades. El antagonismo ha sido un factor permanente que en muchas ocasiones ha constituido el carácter decisivo de la liza política. La obra Ariel del uruguayo José Enrique Rodó, la Oda a Roosevelt del nicaragüense Rubén Darío, El antiimperialismo y el APRA del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, al iniciarse el siglo XX sentaron las bases intelectuales de la confrontación que se intensificará durante la guerra fría. Entonces, serán hitos potenciadores de la situación los éxitos de las revoluciones cubana y nicaragüense; la divulgación de la doctrina de la seguridad nacional entre los ejércitos de la región con el auspicio de diferentes golpes de estado; las invasiones de República Dominicana y de Granada; y los tratados Torrijos-Carter, que definirán la entrega del canal de Panamá al país que se independizó cuando se construyó.

En 1946, tras una larga década de tutela militar y de movilizaciones sociales en un clima de profundas transformaciones y superado el contexto de la guerra mundial, en Argentina se convocaron elecciones. Un militar locuaz, socializado en la Italia de Benito Mussolini gracias a haber ocupado un cargo de representación diplomática, con experiencia ministerial en un gobierno militar donde pudo llevar a la práctica un pensamiento articulador de programas estatistas con cierto contenido social y nacionalista fue el candidato que se lanzó a disputar las elecciones con cierta posibilidad de ser el ganador. Su avance popular fue contrapuesto por el activismo del embajador de Estados Unidos en el país que, transmitiendo la opinión de la administración Truman, veían al candidato como un peligro ante el nuevo orden internacional que se estaba articulando.

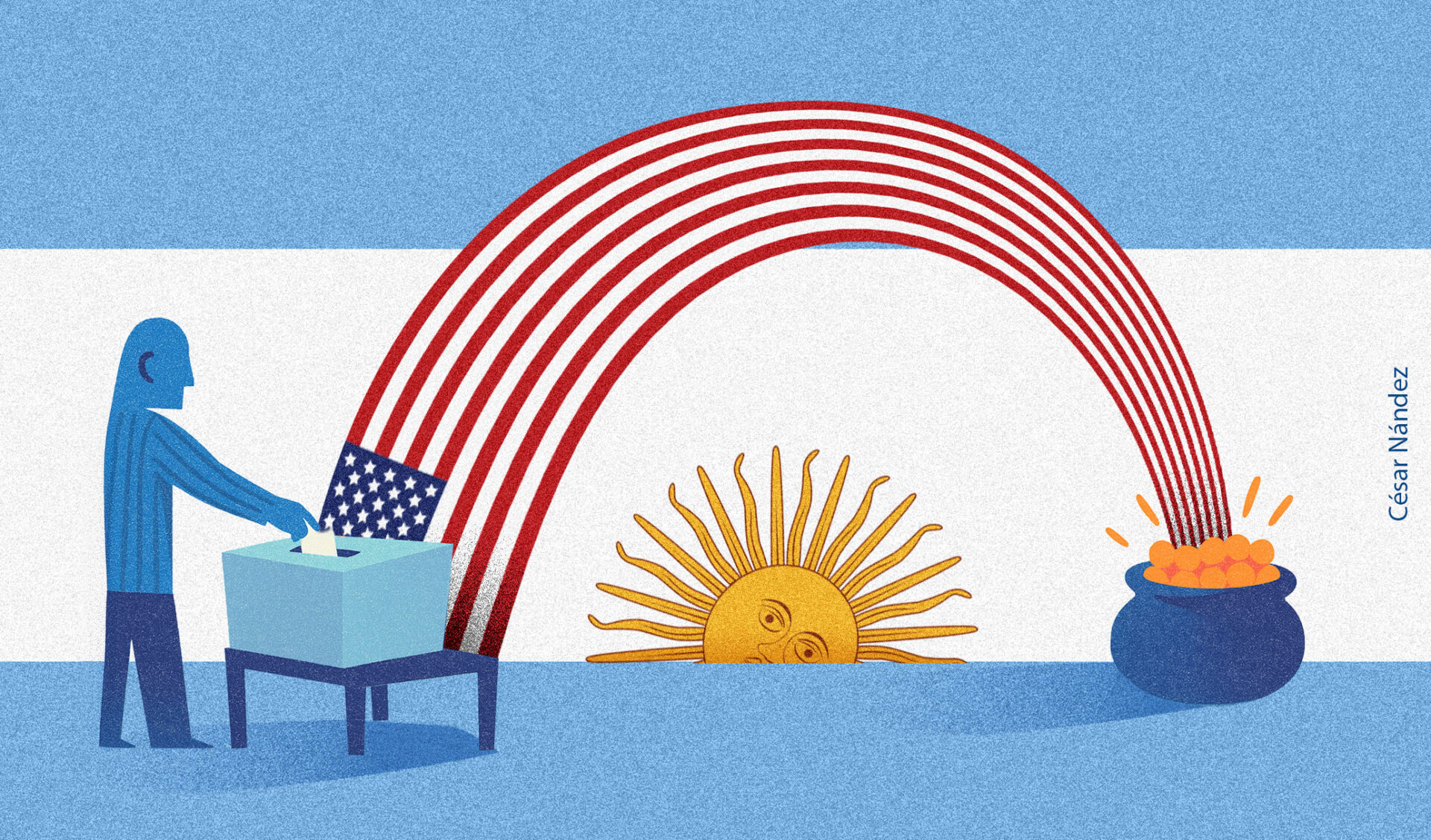

Juan Domingo Perón era el aspirante presidencial referido y Spruille Braden el diplomático estadounidense. Poco importó que el candidato rival de la Unión Democrática fuera un político conocido y que su coalición contara con un amplio apoyo del espectro político opuesto a la dictadura militar. Perón logró imponer en la campaña el relato que le daría a la postre un claro triunfo. Simplemente se limitó a contraponer el sentimiento antiamericano larvado durante las décadas inmediatamente anteriores por el pensamiento difundido en los textos citados más arriba y como reacción a las políticas de Washington del “destino manifiesto” y del “garrote y la zanahoria” continuadoras de la proclama del presidente Monroe. “Braden o Perón” fue la exitosa disyuntiva planteada por este último al electorado argentino para concitar sus intereses.

Han pasado 80 años y el mantra publicitario pareciera recobrar vigencia con respecto a las elecciones legislativas argentinas del domingo 26. El maridaje de Javier Milei y de Donald Trump articulado en la simpatía compartida de dos histriones narcisistas con valores comunes en torno al capitalismo libertario y necesidades complementarias de las maltrechas finanzas argentinas, así como del interés estadounidense de frenar la presencia china haciéndose con los ricos yacimientos minerales argentinos, ha llevado a una insoportable intromisión del país del norte en el proceso electoral del país del sur.

El amigo americano está dispuesto a invertir enormes sumas en la economía argentina. Sam Altman, CEO de OpenAI, ha anunciado la inversión de 25.000 millones de dólares para construir un data center en la Patagonia argentina. Por su parte, el gobierno estadounidense está dispuesto a aportar 20.000 millones de dólares a las arcas argentinas a través de un extraño mecanismo financiero. Pero en este caso hay un condicionante importante, la opción de Milei debe ganar, o cuando menos tener un honroso resultado electoral que le permita proseguir el programa político diseñado en la Casa Rosada. De lo contrario, la Casa Blanca retirará su apoyo y Argentina posiblemente se deslizará en una crisis más de las que asolan al país desde hace medio siglo. La disyuntiva, por tanto, parece renacer, pero en este caso no es la de “Trump o Milei”. ¿Cómo la procesará el electorado argentino? ¿Trump y Milei frente a la soberanía nacional?

Por mucho que hoy este parezca un concepto obsoleto la autorización del presidente Trump de realización de acciones encubiertas en territorio venezolano es un paso al frente de la estrategia iniciada con el ataque que ha conllevado la muerte de una veintena de personas y la destrucción de al menos cinco lanchas presuntamente cargadas de droga en el Caribe, el mar, por excelencia, que define el patio trasero estadounidense. Epítome lamentable y agónico que estructura una inequívoca senda hacia una antigua polarización hoy reestablecida. Esta situación poco a poco va definiendo el tablero político latinoamericano, algo que ya ha comenzado en Brasil donde el presidente Lula da Silva ha recibido un evidente apoyo de la opinión pública por su firmeza frente al gobierno estadounidense.