Às vezes, o jogo eleitoral atinge seu ponto culminante quando a questão a elucidar é simplificada. Diante de um panorama em que se confrontam múltiplas opções, cada uma com um determinado nível de complexidade, o quadro que opõe apenas duas possibilidades é mais eficiente. Se a isso se adicionarem altas doses de emotividade, o resultado pode ser ainda melhor.

Na oferta de processos eleitorais, aquele que se situa no nível da consulta em que só cabe a opção do sim ou do não se inscreve nesse cenário. Também ocorre quando se trata de decidir em termos unipessoais. Se, além disso, a lógica que se impõe é a da maioria absoluta, que normalmente obriga ao confronto final entre dois contendores, o assunto é ainda mais óbvia. Em ambas as situações, as posições oferecidas e confrontadas reúnem uma pluralidade de circunstâncias — características pessoais, programas políticos, elaboração precisa de relatos convincentes, contexto socioeconômico, etc. — que delineiam a oferta sobre a qual o eleitorado terá que construir sua decisão sucinta. Também não se devem ignorar os próprios constituintes da demanda, seus legados e seu ambiente.

Os países da América Latina, desde sua independência, viram como a avaliação do papel dos Estados Unidos tem sido um fator fundamental na constituição da identidade política de suas sociedades. O antagonismo tem sido um fator permanente que, em muitas ocasiões, constituiu o caráter decisivo da disputa política. A obra Ariel, do uruguaio José Enrique Rodó, a Ode a Roosevelt, do nicaraguense Rubén Darío, O anti-imperialismo e o APRA, do peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, entre outros, no início do século XX, estabeleceram as bases intelectuais do confronto que se intensificaria durante a Guerra Fria. Então, os marcos que potenciaram a situação foram os sucessos das revoluções cubana e nicaraguense; a divulgação da doutrina da segurança nacional entre os exércitos da região, com o patrocínio de diferentes golpes de Estado; as invasões da República Dominicana e de Granada; e os tratados Torrijos-Carter, que definiram a entrega do canal do Panamá ao país que se tornou independente quando ele foi construído.

Em 1946, após uma longa década de tutela militar e mobilizações sociais em um clima de profundas transformações e superado o contexto da guerra mundial, foram convocadas eleições na Argentina. Um militar loquaz, socializado na Itália de Benito Mussolini graças ao cargo de representante diplomático que ocupou, com experiência ministerial em um governo militar onde pôde colocar em prática um pensamento articulador de programas estatistas com certo conteúdo social e nacionalista, foi o candidato que se lançou à disputa eleitoral com certa possibilidade de ser o vencedor. Sua ascensão popular foi contrariada pelo ativismo do embaixador dos Estados Unidos no país que, transmitindo a opinião do governo Truman, via o candidato como um perigo para a nova ordem internacional que estava se articulando.

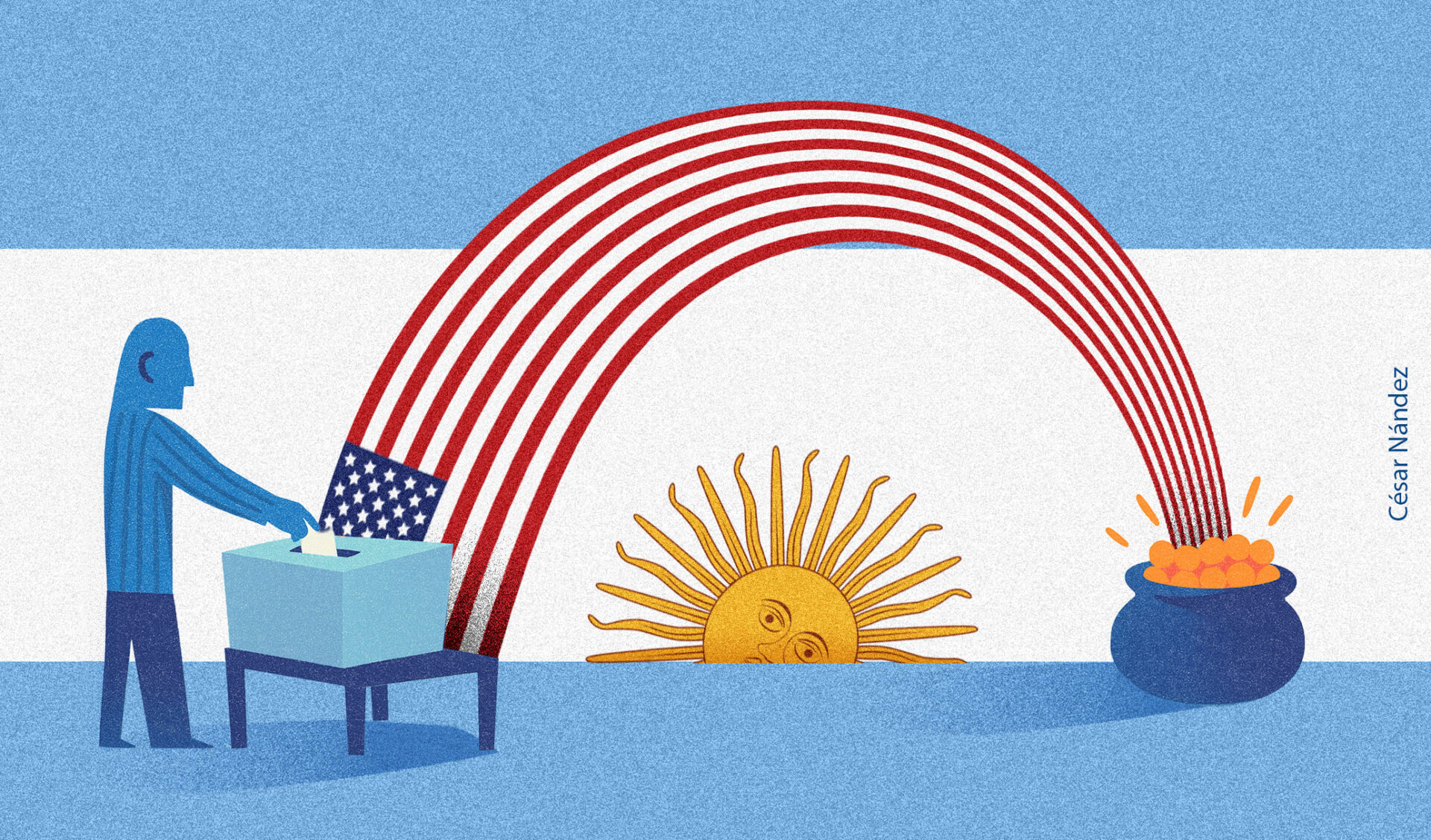

Juan Domingo Perón era o candidato presidencial em questão e Spruille Braden, o diplomata estadunidense. Pouco importava que o candidato rival da União Democrática fosse um político conhecido e que sua coalizão contasse com amplo apoio do espectro político oposto à ditadura militar. Perón conseguiu impor na campanha o discurso que lhe daria, no final, uma vitória clara. Ele simplesmente se limitou a contrapor o sentimento antiamericano latente nas décadas imediatamente anteriores, devido ao pensamento difundido nos textos citados acima e como reação às políticas de Washington do “destino manifesto” e do “cenoura e chicote”, continuadoras da proclamação do presidente Monroe. “Braden ou Perón” foi a disjuntiva exitosa apresentada por este último ao eleitorado argentino para despertar seus interesses.

Oitenta anos se passaram e o mantra publicitário parece recuperar sua vigência em relação às eleições legislativas argentinas de domingo, 26. A aliança entre Javier Milei e Donald Trump, articulada pela simpatia mútua de dois histriões narcisistas com valores comuns em torno do capitalismo libertário e necessidades complementares das maltratadas finanças argentinas, bem como pelo interesse dos Estados Unidos em frear a presença chinesa, apropriando-se dos ricos depósitos minerais argentinos, levou a uma intromissão insuportável do país do norte no processo eleitoral do país do sul.

O amigo americano está disposto a investir enormes somas na economia argentina. Sam Altman, CEO da OpenAI, anunciou o investimento de 25 bilhões de dólares para construir um centro de dados na Patagônia argentina. Por sua vez, o governo estadunidense está disposto a contribuir com US$ 20 bilhões para os cofres argentinos por meio de um estranho mecanismo financeiro. Mas, neste caso, há uma condição importante: a opção de Milei deve vencer, ou pelo menos ter um resultado eleitoral honroso que lhe permita continuar o programa político elaborado na Casa Rosada. Caso contrário, a Casa Branca retirará seu apoio e a Argentina possivelmente entrará em mais uma crise das que assolam o país há meio século. O dilema, portanto, parece renascer, mas neste caso não é “Trump ou Milei”. Como o eleitorado argentino irá processá-lo? Trump e Milei contra a soberania nacional?

Por mais que hoje pareça um conceito obsoleto, a autorização do presidente Trump para realizar ações secretas em território venezuelano é um passo à frente na estratégia iniciada com o ataque que causou a morte de cerca de vinte pessoas e a destruição de pelo menos cinco barcos supostamente carregados de drogas no Caribe, o mar por excelência que define o quintal estadunidense. Um epítome lamentável e agonizante que estrutura um caminho inequívoco para uma antiga polarização hoje restabelecida. Esta situação está gradualmente definindo o tabuleiro político latino-americano, algo que já começou no Brasil, onde o presidente Lula da Silva recebeu um apoio evidente da opinião pública por sua firmeza diante do governo estadunidense.

Tradução automática revisada por Isabel Lima